Playlist #428 vom 27.07.2025 - WONG KAR-WAI Special

Laut einer Umfrage von „Sight and Sound“ im Jahr 2002

belegte der Hongkonger Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent Wong

Kar-Wai bei einer Umfrage zu den größten Filmemachern der letzten 25 Jahre

den dritten Platz. Tatsächlich zählen seine Werke seit seinem Debüt „As

Tears Go By“ (1988) regelmäßig zu den besten internationalen Filmen und

zeichnen sich durch eine nichtlineare Erzählweise, atmosphärische Musik und

lebendige Kinematographie mit kräftigen, satten Farben aus. Auch wenn er bei

der Verleihung der Oscars bislang stets ignoriert worden ist, hat er für seine

Filme wie „Glücklich vereint“, „2046 – Der ultimative Liebesfilm“, „Der

Klang der Liebe“ und „The Grandmaster“ doch etliche internationale

Filmpreise eingeheimst.

Wong Kar-Wai wurde am 17. Juli 1958 in Shanghai als jüngstes

von drei Geschwistern geboren. Sein Vater war Seemann, seine Mutter Hausfrau. Als

Wong fünf Jahre alt war, begannen die Keime der Kulturrevolution in

China zu wirken, und seine Eltern beschlossen, nach Hongkong umzuziehen. Die

beiden älteren Kinder sollten später nachkommen, doch die Grenzen schlossen,

bevor sie dazu Gelegenheit hatten, und Wong sah seine Geschwister zehn Jahre

lang nicht wieder. In Hongkong ließ sich die Familie in Tsim Sha Tsui nieder,

und sein Vater arbeitete als Manager eines Nachtclubs. Als Einzelkind in einer

neuen Stadt fühlte sich Wong in seiner Kindheit isoliert. Er hatte Mühe,

Kantonesisch und Englisch zu lernen und sprach diese neuen Sprachen erst als

Teenager fließend.

Als Jugendlicher nahm seine Mutter Wong oft mit ins

Kino und sah dort eine Vielzahl von Filmen. Später sagte er: „Mein einziges

Hobby als Kind war das Anschauen von Filmen.“ 1980 studierte er Grafikdesign am

Hong Kong Polytechnic, brach das Studium jedoch ab, nachdem er zu einem

Ausbildungskurs beim Fernsehsender TVB angenommen worden war, wo er als Produktionsassistent

arbeitete.

Bald begann er eine Karriere als Drehbuchautor, zunächst für

eine Hongkonger Lokalserie und Seifenopern wie „Wenn die Gondeln Trauer

tragen“ (1981), bevor er sich dem Schreiben von Filmdrehbüchern zuwandte. Er

arbeitete im Team und verfasste Beiträge für verschiedene Genres, darunter

Liebesfilme, Komödien, Thriller und Krimis, konnte sich aber wenig für diese

frühen Projekte begeistern, die der Filmwissenschaftler Gary Bettinson

als „gelegentlich kurzweilig und meist entbehrlich“ beschrieb. Dennoch schrieb er

in den 1980er Jahren weiter an Filmen wie „Just for Fun“ (1983), „Rosa“

(1986) und „The Haunted Cop Shop of Horrors“ (1987). Wong

verbrachte zwei Jahre damit, das Drehbuch für Patrick Tams Actionfilm „Final

Victory“ (1987) zu schreiben, für den er bei den 7. Hong Kong Film Awards

nominiert wurde.

1987 erreichte die Hongkonger Filmindustrie ihren Höhepunkt

und erfreute sich eines beachtlichen Wohlstands und hoher Produktivität. Um

diesen Erfolg aufrechtzuerhalten, wurden neue Regisseure benötigt. Dank seiner

Verbindungen in der Branche wurde Wong eingeladen, Partner der neuen

unabhängigen Firma In-Gear zu werden und seinen eigenen Film zu drehen.

Als John Woo 1986 mit „A Better Tomorrow“

begann, Geschichten aus dem chinesischen Mafiamilieu mit Themen um

traditionelle chinesische Werte wie Treue, Ehre und Freundschaft zu erzählen

und dabei sowohl brutale Gewalt als auch eine bis zur Kitschgrenze anmutende

Emotionalität zu verbinden, war das zugleich die Geburtsstunde des sogenannten

Actionfilm-Subgenres „Heroic Bloodshed“. Vor diesem Hintergrund, aber auch

unter Berücksichtigung der Vorbilder Sam Peckinpah („Wer Gewalt sät“,

„Getaway“) und Martin Scorsese („Hexenkessel“) entstand Wong

Kar-Wais Erstlingswerk „As Tears Go By“. Der Film beschreibt das

Wechselbad der Gefühle, das der kompromisslose Tiraden-Ausputzer Wah durchlebt,

wenn er einerseits seinem allzu naiven und sorglosen Fly immer wieder beistehen

muss, andererseits aber zunehmend stärkere Gefühle für seine Cousine entwickelt,

es aber nicht schafft, ein Leben jenseits von Gewalt und Verbrechen zu führen.

Zwar spielt sich die Gangster-Geschichte in konventionellen Bahnen ab und wird

von dem Wechselspiel von gegenseitigen Angriffen zwischen den beiden

Alphamännchen der Tirade vorangetrieben, doch demonstriert Kar-Wai in

den Kampfszenen bereits seinen eigenen Stil, wenn er sie in Zeitlupe und mit

niedriger Bildrate inszeniert und dabei immer wieder interessante Perspektiven

findet, die aus den Nahkämpfen und Schießereien kleine Kunstwerke machen. Die

Liebesgeschichte zwischen Wah und Ngor kommt dabei leider etwas kurz, aber

gerade diese Art von Geschichten sollen die nachfolgenden Werke von Kar-Wai

prägen. Vor allem die stilisierte Farbgebung mit grellen Großstadtfarben

verleihen der Mischung aus Film noir, Nouvelle Vague, Hongkong-Action und

Liebesdrama ihren besonderen Reiz, aber auch die Chemie zwischen dem ehemaligen

Model Maggie Cheung und Andy Lau funktioniert bestens.

Kar-Wais zweiter Film „Days of Being Wild“

(1990) markierte auch den Beginn der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem

Autorenfilmer und dem australischen, dem Hongkong-Kino eng verbundenen

Kameramann Christopher Doyle, der fortan den magischen Look von Kar-Wais

Werken prägen sollte.

Mit „Days of Being Wild“ hat Wong Kar-Wai

versucht, das Hongkong seiner Kindheit wiederzubeleben, wozu sein neuer

Kameramann Christopher Doyle („Paranoid Park“, „The Limits of

Control“) die passenden Bilder kreiert hat. Kar-Wais zweiter Film

darf als Blaupause für nahezu alle weiteren Werke des Ausnahmeregisseurs

betrachtet werden, legt er hier doch den Grundstein für episodenhaft

zusammengesetzte Geschichte zwischen Figuren, die immer mal wieder auch in

späteren Filmen wieder auftauchen, manchmal mit dem gleichen Namen wie

beispielsweise Li-zhen, der wir – wiederum von Maggie Cheung verkörpert

– in „In the Mood for Love“ wiederbegegnen. Der Plot wird zwar von

Yuddys Suche nach seiner wirklichen Mutter vorangetrieben, doch um dieses eher

sporadisch verfolgtes Ansinnen herum thematisiert „Days of Being Wild“

vor allem die (oft vergebliche) Suche der Figuren nach Liebe. Dabei spielen

immer wieder auftauchende Motive wie Gitter, Uhren und Regen ebenso eine Rolle

wie das melancholische Gefühl der Isolation, was durch die monochromatisch

grüne Farbgebung, die regenfeuchten Nächte und die eingeschränkten Blickwinkel

von Großaufnahmen und Halbnahdarstellungen noch verstärkt wird. Wong

Kar-Wais zweiter Film verzaubert weniger durch die ziellos wirkenden

Romanzen als durch das Zusammenspiel von symbolträchtigen Bildern und

stimmungsvoller Musik in einem nostalgisch anmutenden Drama ohne Happy End. Die

eigentlich geplante Fortsetzung wurde nicht realisiert, da sich „Days of

Being Wild“ als Flop erwies und die Zusammenarbeit zwischen Wong Kar-Wai

und Produzent Alan Tang beendete.Nachdem Wong Kar-Wai mit seinen ersten beiden Filmen „As

Tears Go By“ (1988) und „Days of Being Wild“ (1990) vor allem Kenner

des Hongkong-Kinos in den Bann zog, gelang dem hippen Autorenfilmer mit seinem

dritten Film „Chungking Express“ (1994) der internationale Durchbruch – Quentin

Tarantino sei Dank! Der besorgte dem Film nämlich mit Miramax einen

weltweiten Vertrieb und erhielt durch Tarantino selbst nicht bezahlbare

Mundpropaganda. Dabei setzte „Chungking Express“ nur die Art des

Filmemachens fort, die Kar-Wai vor allem mit „Days of Being Wild“

als individuellen Stil manifestierte, als eine Collage von Einzelschicksalen

auf der Suche nach Liebe.

Das Konzept der losen, episodenhaften Erzählung gerade aus „Days

of Being Wild“ greift Wong Kar-Wai in „Chungking Express“

noch radikaler auf, stehen nun mit einer von ihren Partnern betrogenen

Drogenschmugglerin, zwei Polizisten, die sich vor allem über ihre Dienstnummern

identifizieren, und eine liebeskranke Imbiss-Angestellte gleich mehrere Figuren

im nicht näher ausgemachten Fokus des Episoden-Reigens. Wong Kar-Wai

scheint sich nicht besonders für sie zu interessieren, gewinnen sie doch in der

losen, weitgehend spannungslosen Erzählung kaum Kontur und bieten wenig

Identifikationspotentiale für die Zuschauer. Es ist vielmehr der audiovisuelle

Stil, der „Chungking Express“ seinen ureigenen Sog verdankt, denn in der

postmodernen Symbiose von Godards Ästhetik bis hin zur

Video-Clip-Ästhetik von MTV bietet Kar-Wais Film ein erneut

melancholisches, aber poetisches Zusammentreffen einsamer, sich nach Liebe

sehnender Menschen, die dem großstädtischen Moloch nicht entfliehen können und

einsam ihren neurotischen Neigungen nachgehen, weil sie die Liebe, selbst wenn

sie bereits in ihren eigenen vier Wänden nistet, nicht wahrnehmen, so sehr sind

sie sich selbst entfremdet.

Spielten sich die ersten drei Werke des seit „Chungking

Express“ auch international gefeierten Regisseurs noch in den dreckigen,

neongrellen und anonymen Vierteln der Großstadt ab, verlegte der selbsternannte

Martial-Arts-Fan Kar-Wai die Kulisse für seinen ebenfalls 1994

entstandenen Film „Ashes of Time“ in die chinesische Wüste. Nachdem das

hastig zu den Filmfestspielen von Venedig fertiggestellte Werk damals an den

Kinokassen floppte, überarbeitete Kar-Wai den Film im Jahr 2008, kürzte den

Film um sieben Minuten und ließ den Score für „Ashes of Time Redux“ komplett

erneuern.

Wong Kar-Wai hat sich als Fan klassischer

chinesischer Martial-Arts-Romane für „Ashes of Time“ von einem Epos des

Journalisten Jin Yong inspirieren lassen, das wie viele seiner Werke als

Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen veröffentlicht wurde, so auch das zwischen

1957 und 1959 erschienene „The Legend of the Condor Hero“. Zusammen mit

seinen fest zum Stab gehörenden Kameramann Christopher Doyle und

Produktionsdesigner William Chung inszenierte Kar-Wai einen Film,

das mit klassischen Martial-Arts-Filmen wenig gemein hat, denn im Mittelpunkt

stehen nicht die Kampfszenen, sondern die Schicksale der Figuren, die in loser

Folge in der einsam in der Wüste gelegenen Behausung des

Auftragsmord-Vermittlers Ou-yang Feng auftauchen, der die Episoden mit

Rückblenden und Erinnerungen als Erzähler aus dem Off irgendwie

zusammenzuhalten versucht. Da man über die Komplexität der emotionalen

Verwicklungen aus Begehren, Zurückweisung, Rachedurst, Schmerz und Enttäuschung

schnell den Überblick verliert, dient die vordergründig eingesetzte Musik und

die vertraut ästhetisierten Bilder für den Zusammenhalt. Natürlich sind die

vorwiegend in Gelb-, Grün- und Blautönen gehaltenen Bilder, die gekippten

Horizonte und die ungewöhnlichen Perspektiven gewohnt beeindruckend und von

magischer Schönheit. Durchbrochen wird dieser melancholische Fluss der Bilder

durch die gelegentlichen Kampfszenen, wie durch verschiedene Filter- und

Shutter-Effekte demontiert und zu einer geräuschvollen Collage in

Extremzeitlupe zusammengesetzt werden, die der Ästhetik von Musikvideos sehr

nahekommt. Am Ende erzählt „Ashes of Time“ in vertrackten Episoden von

Liebe und Einsamkeit, von Schmerz und Tod, von Erinnern und Vergessen, von

Zuneigung und Zurückweisung. Schade nur, dass die Figuren bei all der Schönheit

so blass bleiben und wie im Fiebertraum vorüberziehen.

Bereits mit seinen vorangegangenen Filmen hat es sich

Hongkongs Arthouse-Filmer Wong Kar-Wai zur Regel gemacht, eine lose

Anzahl von Figuren zu begleiten, wie sie sich von der Trennung früherer

Geliebter erholen und eine neue Liebe zu finden versuchen, wobei er das Ganze

in neongrellen Farben in ungewöhnlichen Perspektiven und ästhetisierten Montagen

und mit einem dazu passenden Soundtrack verpackte. Sein 1995 entstandener Film „Fallen

Angels“ darf als direkte Fortführung von „Chungking Express“

verstanden werden, war er doch als dritte Episode der beiden im Vorgängerfilm

angedacht, die dann aber bereits Spielfilmlänge eingenommen haben.

Ebenso wie in „Chungking Express“ begleitet Wong

Kar-Wai seine sehr jungen Figuren durch zufällig wirkende Momente ihres

Lebens, lässt sie aufeinander zugehen und wieder abprallen, und wie eine

Flipperkugel betritt nach einem harten Schnitt die nächste Figur die Bühne.

Hier übt niemand einen klassischen Beruf aus, sondern jeder schafft sich aus

der Not heraus sein ganz eigenes Leben. Hier ist der Killer, der aus seiner

Unlust, Entscheidungen zu treffen, froh ist, dass er von seiner Agentin Ort und

Zielpersonen mitgeteilt bekommt und er nur noch den Auftrag ausführen muss. Die

Agentin wiederum droht an der unerwiderten Liebe zu ihm zu zerbrechen,

verschafft sich Zugang zu seiner Wohnung und masturbiert verzweifelt auf dem

Bett ihres Partners, der nicht mehr ihr Partner sein will. Unglücklich verläuft

auch die Liaison zwischen dem stummen Kleinkriminellen Ho Chi Mo und der

hyperaktiven Cherry. Mit Fragmenten wie dem Video, das Ho Chi Mo von seinem

Vater dreht, das dieser sich an seinem 60. Geburtstag vergnügt anschaut, der

blonden Gummipuppe, die er Cherry zum Abreagieren ihrer Rachegefühle gegen

Blondie besorgt, und dem Eiswagen, mit dem er nachts eine ganze Familie durch

Hongkong kutschiert, verleiht Wong Kar-Wai den verzweifelt um Liebe

suchenden Menschen etwas Persönlichkeit. Dabei variiert er zwischen Kitsch und

Action, lässt seinen Haus-Kameramann Christopher Doyle mit greller

Musikclip-Ästhetik ein Tableau bereitstellen, das mit schnellen Schnitten,

extremen Weitwinkelaufnahmen, Zeitraffer und Zeitlupen, Schwarzweiß- und

Stop-Motion-Bildern eine wilde, fieberglänzende Achterbahnfahrt der Gefühle

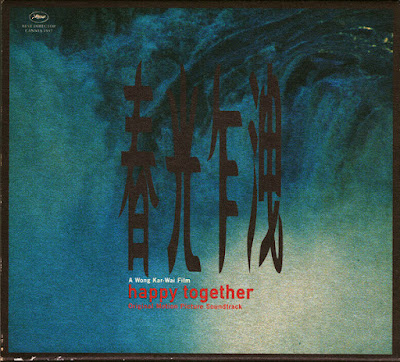

zeichnet, bei der die Liebe ein kurzes Verfalldatum zu haben scheint.Nach den sehr episodenhaft und stark fragmentiert erzählten

Filmen wie „As Tears Go By“, „Days of Being Wild“ und „Fallen Angels“

ging der mittlerweile durch die Fürsprache von Quentin Tarantino auch

international bewunderte Autorenfilmer mit „Happy Together“ (1997) einen

neuen Weg. Allerdings täuscht der Titel ein Glück vor, das im Leben der beiden

Protagonisten keinen Bestand hat.

Während Wong Kar-Wai in seinen früheren Werken ein

ganzes Ensemble an unterschiedlichen Leuten durch eine wahllos zerstückelte

Handlung führte, wagte er es in „Happy Together“ erstmals, sich auf ein

einziges Liebespaar zu konzentrieren und bei den beiden Protagonisten zu

bleiben. Der irreführende Titel des Films verweist dabei lediglich auf die

Vergangenheit des schwulen Pärchens, von dem wir nicht wissen, wie es sich in

Hongkong kennengelernt und warum es sich auseinandergelebt hat, denn die

Handlung spielt sich vorwiegend im fernen Argentinien ab, wo die Welt nicht

viel anders aussieht als in der Heimat. Obwohl Lai Yiu-Fai und Ho Po-wing

wissen, dass ihre Beziehung zu Ende ist, können sie sie nicht einfach beenden.

Einzelne rauschhafte Glücksmomente, die in der körperlichen Vereinigung und dem

unbelasteten Ausleben ihrer Gefühle erleben, haben offensichtlich ein Band

geknüpft, das sich nicht so einfach zerreißen lässt. Als Zuschauer bemerkt man

jedoch nach wenigen Szenen, dass die Beziehung keine Zukunft hat. Für Lai

genügt schon die Gegenwart eines sympathischen Arbeitskollegen, um sich

gefühlsmäßig neu zu binden. Kar-Wai und sein Stamm-Kameramann Christopher

Doyle begleiten diese toxische Beziehung mit ungewohnt ruhig fließenden

Bildern, die längst nicht so hektisch zusammengeschnitten sind wie in Kar-Wais

früheren Werken. Zwar wechselt sich die vertraut grelle Farbgebung immer mal

wieder mit grobkörnigen Schwarzweiß-Bildern ab, begegnen uns die bekannten

ungewöhnlichen Blickwinkel und Horizontverschiebungen, aber insgesamt wirkt „Happy

Together“ erstmals wie aus einem Guss und macht das Gefühlsleben der

Protagonisten nachvollziehbarer, weil sich Kar-Wai ausnahmslos um sie

kümmert. Das tut dem Film einfach gut und macht ihn zum reifsten und

eindringlichsten Film des Ausnahmeregisseurs.Mit seinem 2000 entstandenen Liebesfilm „In the Mood for

Love“ hat Wong Kar-Wai schließlich sein Meisterstück vorgelegt und

eine ungewöhnlich zarte Liebesgeschichte inszeniert, die an der Unvereinbarkeit

zwischen Wunsch, Tradition und Wirklichkeit auseinanderzubrechen droht, bevor

sie überhaupt begonnen hat.

Bereits mit dem irreführend „Happy Together“

betitelten Vorgängerfilm hat Wong Kar-Wai das Scheitern einer

Liebesbeziehung thematisiert, doch war die Beziehung zwischen den beiden jungen

Männern, die in Argentinien auf eine Wiederbelebung ihrer Liebe gehofft haben,

von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Bei „In the Mood of Love“ sind

die Vorzeichen genau umgekehrt. Hier bahnt sich mit dem gleichzeitigen Einzug

von Chow Mo-wan und Li-zhen in benachbarte Wohnungen erst eine Liebesbeziehung

an. Ihre jeweiligen Ehepartner bekommen wir nie zu sehen, nur zu hören, und im

Verlauf der Geschichte sind sie einfach verschwunden, werden nicht mehr

thematisiert, auch weil es den beiden Betrogenen zu unangenehm ist, voreinander

einzugestehen, dass sie von ihren Partnern so vorgeführt werden.

Interessanterweise stürzen sich die beiden nicht ebenfalls in eine Affäre,

vermeiden es, nicht zum Gegenstand von Getuschel und Gerüchten zu werden. So

warten sie nach einem gemeinsam verbrachten Abend so lange, bis ihre Vermieterfamilien

mit dem Mah-Jongg-Spielen fertig sind und sich zur Ruhe begeben haben, ehe

Li-zhen auf ihr eigenes Zimmer geht. Doch so vertraut und nah miteinander Chow

und Li-zhen auch sind, so sehr sie sich alles anvertrauen und zärtliche Gefühle

füreinander entwickeln, wollen sie doch nicht so treulos wie ihre Partner

agieren, versagen sich so ihr eigenes Glück. Wong Kar-Wai hat diese

unvollkommene Liebesgeschichte einmal mehr mit grandiosen Bildern von Christopher

Doyle (und zwei zusätzlichen Kameraleuten) eingefangen und mit einem

großartigen Soundtrack versehen, aus dem sich das von Shigeru Umebayashi komponierte

„Yumeji’s Theme“ wie ein Leitmotiv durch den Film zieht und von zeitgenössischer

chinesischer Folklore und drei spanischen Liedern von Nat King Cole

ergänzt wird.

Bryan Ferrys Coverversion von „In the Mood fo

Love“ durfte als Titelgeber für den Film fungieren, der den Geist einer

anderen Zeit atmet und die an sich perfekte Beziehung ohne Sex thematisiert.

Das Hotelzimmer mit der Nummer 2046, in dem Chow und Li-zhen ihre

Martial-Arts-Geschichten tauchen ebenso wie Chow und einige Musikstücke im

nachfolgenden Film von Wong Kar-Wai auf: „2046“. In dieser Art

von Fortsetzung verkörpert Tony Leung Chiu-wai erneut die aus dem

Vorgängerfilm bekannte Figur des Journalisten Chow Mo-wan. Und doch ist „2046“

ein ganz anderer Film geworden.

Auch wenn Tony Leung Chiu-wai erneut in der Rolle des

Chow Mo-wan zu sehen ist, verkörpert er doch einen ganz anderen Mann als in „In

the Mood for Love“. War er dort nicht bereit, sich auf eine Beziehung mit Su

Li-zhen (Maggie Cheung) einzulassen, die ebenso wie er selbst von ihrem

Ehepartner betrogen worden ist, hat sich in „2046“ das Blatt komplett

gewendet. Aus dem Journalisten wird nun ein Romanautor, dessen

Science-Fiction-Roman mit dem Titel 2046 sich allerdings recht komplex auf der

Handlungs- und Beziehungsebene gestaltet und immer wieder mit der eigentlichen

Filmhandlung durcheinandergerät. Vor allem ist aus dem zuvor so

zurückhaltenden, zuvorkommenden und höflichen Mann ein Womanizer geworden, der

sich auf keine feste Bindung mehr einlassen will, nachdem seine große Liebe

nicht ausgelebt werden konnte. Wong Kar-Wai eröffnet „2046“ mit

einem virtuos inszenierten Blick in die Zukunft. Wenn in dem grellleuchtenden,

grellbunten Universum nur schemenhaft erkennbare Schnellzüge durch die Szenerie

rasen, fühlt man sich an eine kompaktere Version von Luc Bessons „Das

fünfte Element“ oder ein überbelichtetes Negativ von Ridley Scotts „Blade

Runner“ erinnert. Aber auch die Szenen aus dem Hongkong der 1960er Jahre

sind wie gewohnt von Christopher Doyle (und Pun Leung Kwan)

grandios eingefangen und kreisen wie gewohnt um die Liebe, diesmal um den

Verlust der einzig großen Liebe, die nicht durch andere Beziehungen wieder

erlebt werden kann. Trotz der unübersichtlich verschachtelten Handlungsstränge

und Beziehungsgeflechte macht „2046“ deutlich, wie schwer jeder Liebende

sich mit seinen Gefühlen tut. Das ist im Vergleich zum Meisterwerk „In the

Mood for Love“ unnötig kompliziert fragmentiert worden, doch das Gefühl von

Trauer, Melancholie und Sehnsucht schwingt sich erhaben durch den ganzen Film.

Nachdem Michelangelo Antonioni mit „Jenseits der

Wolken“ (1995) einige Geschichten seines Erzählbandes „Bowling am Tiber“

verfilmt hatte, bekam der armenische, überwiegend in Frankreich arbeitende

Produzent Stéphane Tchalgadjieff die Idee, eine Trilogie rund um den „Eros“,

um Liebe und Begehren, zu realisieren, wobei neben Antonioni noch zwei

Regisseure verpflichtet werden sollten, die Antonioni künstlerisch

nahestanden.

In „The Hand“ erzählt Wong Kar-Wai die

Geschichte des jungen Schneiders Zhang (Chang Chen), der sich in eine

seiner Kundinnen verliebt. Bei dem ersten Besuch in ihrer Wohnung muss er noch

auf Miss Hua (Gong Li) warten, während er im Wohnzimmer durch die dünnen

Wände hört, wie sie gerade Sex mit einem Mann hat. Als er zu ihr ins

Schlafzimmer gebeten wird, kann er seine Erektion nicht verbergen, was Miss Hua

amüsiert, aber auch dazu animiert, ihn die Hosen ausziehen zu lassen und es ihm

mit der Hand zu besorgen. So beschämt Zhang über den Vorfall ist, legt er sich

doch ordentlich ins Zeug, besondere Sorgfalt bei den Kleidern für Miss Hua

walten zu lassen. Er besucht sie auch, als er erfährt, dass sie eine

Prostituierte ist. Als sie krank wird und nicht mehr arbeiten kann, zahlt er

sogar ihre Miete, doch seine Liebe bleibt unerwidert…

Wong Kar-Wai knüpft mit „The Hand“ nahtlos an

seine ästhetisierten Meisterwerke „In the Mood for Love“ und „2046“

an, wobei sein Stammkameramann Christopher Doyle natürlich einen

wesentlichen Anteil hat. Kar-Wai ist auch der einzige Filmemacher des Trios,

der eine sinnliche Geschichte zu erzählen vermag, ohne nackte Haut zu zeigen.

Dafür ist das Zusammenspiel von Chang Chen („Tiger & Dragon“,

„Red Cliff“) mit Gong Li („Rote Laterne“, „Die Geisha“) so

intensiv, dass die Spannung zwischen ihnen spürbar ist und die Dramaturgie der

Handlung entsprechend vorantreibt.

Anschließend beschloss Wong, einen englischsprachigen

Film in Amerika zu drehen, was er später mit den Worten begründete: „Es ist

eine neue Landschaft. Es ist ein neuer Hintergrund, also ist es erfrischend.“ Nachdem

er ein Radiointerview mit der Sängerin Norah Jones gehört hatte,

beschloss er sofort, sie zu kontaktieren, und sie unterschrieb die Hauptrolle. Wongs

Verständnis von Amerika basierte lediglich auf kurzen Besuchen und dem, was er

in Filmen gesehen hatte, doch er war bestrebt, das Land genau darzustellen.

Daher schrieb er den Film gemeinsam mit dem Autor Lawrence Block (einer

der seltenen Fälle, in denen ein Drehbuch im Voraus vorbereitet wurde). Der

Film mit dem Titel „My Blueberry Nights“ handelt von einer jungen New

Yorkerin, die zu einem Roadtrip aufbricht, als sie erfährt, dass ihr Freund

untreu war. Die Figuren, denen sie begegnet, waren Jude Law, Natalie

Portman, Rachel Weisz und David Strathairn.

Die Dreharbeiten zu „My Blueberry Nights“ fanden 2006

über sieben Wochen an Originalschauplätzen in Manhattan, Memphis, Las Vegas und

Ely, Nevada, statt.

Wong produzierte den Film auf die gleiche Weise wie

in Hongkong, und die Themen und der visuelle Stil blieben – obwohl Doyle

durch Kameramann Darius Khondji ersetzt wurde – gleich. „My Blueberry

Nights“ feierte im Mai 2007 Premiere und war Wongs vierter Film in

Folge, der in Cannes um die Goldene Palme konkurrierte. Obwohl er ihn als

„besonderes Erlebnis“ bezeichnete, erhielt der Film keine positiven Kritiken,

obwohl Wong Kar-Wai eine illustre Schar an Schauspielern versammeln

konnte, die sich in dessen stimmungsvoll fotografierten, ruhig inszenierten

Road Movie und Lovestory zu Höchstleistungen angetrieben fühlten. Zusammen mit

dem schönen Soul-/Songwriter-Soundtrack, zu dem Ry Cooder ("Paris,

Texas") einen passenden Score beisteuerte, und den elegant-malerischen

Bildern ist so ein ergreifend-melancholischer Film entstanden, der den

Zuschauer nicht unberührt lassen kann.

Wongs nächster Film wurde erst fünf Jahre später

veröffentlicht, da er eine weitere lange und schwierige Produktion für „The

Grandmaster“ (2013) durchlief – einen biografischen Film über den

Kampfkunstlehrer Ip Man. Die Idee dazu kam ihm bereits 1999, doch er

setzte sie erst nach der Fertigstellung von „My Blueberry Nights“ um.

Bereits 2008 wurde mit „IP Man“ der Anfang gemacht,

die Geschichte des berühmten Kung-Fu-Lehrers IP Man (im Film wird hochchinesische

Pinyin-Aussprache Ye Wen verwendet), der auch Bruce Lee ausbilden

sollte, zu erzählen. Für Wong Kar-Wai dient die Biografie des

außergewöhnlichen Kung-Fu-Kämpfers/Lehrers allerdings nur als Rahmen, um eine

wieder mal unmögliche Liebesgeschichte zu erzählen. Zwar geht Kar-Wai dabei

– bis auf eine wesentliche Rückblende – chronologisch vor und blendet als

Orientierung immer wieder datierte Schrifttafeln ein, die Wendepunkte und

wichtige Ereignisse im Krieg zwischen Japan und China thematisieren, doch zeigt

er sich wenig daran interessiert, alle Stationen in Ye Wens Leben abzureißen.

Und auch wenn „The Grandmaster“ mit einer beeindruckenden Kampfszene

beginnt, in der IP Man im Regen eine ganze Schar von Gegnern zunichtemacht,

ohne auch nur seinen weißen Hut zu verlieren, dienen die auch nachfolgend

kunstvoll in Zeitlupe inszenierten Martial-Arts-Szenen vor allem dazu, die

Anmut und Perfektion der verschiedenen Stile des Kung-Fu zu demonstrieren. Vor

allem der erste, teils in extremer Zeitlupe gefilmte Kampf zwischen IP Man und

Gong Er wirkt dabei wie ein Tanz zwischen zwei Liebenden. Zwar kommen sich die

beiden naturgemäß sehr nahe, aber die hier erwachenden Gefühle bleiben in den

jeweiligen Herzen der Kontrahenten verschlossen. So stellt „The Grandmaster“

ein emotional vielschichtiges, melancholisch-sinnliches Drama dar, das sich

auch Zeit für andere Figuren als IP Man nimmt. So stellt der Kampf zwischen

Gong Er und Ma San am schneebedeckten Bahnsteig vor einem vorbeifahrenden

Schnellzug sogar einen der Höhepunkte des Films dar, der wie gewöhnlich

wunderbar – diesmal ausnahmsweise von Philippe Le Sourd („Sieben

Leben“, „Ein gutes Jahr“) - fotografiert und von Shigeru Umebayashi

und Nathaniel Méchaly stimmungsvoll musikalisch untermalt worden ist.

„The Grandmaster“ wurde im „Slant Magazine“ als Wongs

zugänglichster Film seit seinem Debüt beschrieben und gewann zwölf Hong

Kong Film Awards, darunter in den Kategorien Bester Film und Beste

Regie, und wurde für zwei Oscars nominiert (Kamera und Produktionsdesign). Mit

einem weltweiten Einspielergebnis von 64 Millionen US-Dollar ist er Wongs

bislang erfolgreichster Film.

Seither ist es sehr ruhig um Wong geworden.

Im November 2016 wurde bekannt gegeben, dass er einen

kommenden Film über den Mord an Maurizio Gucci vom vorherigen Regisseur Ridley

Scott übernehmen würde, erklärte jedoch im Oktober 2017, dass er nicht mehr

an dem Projekt beteiligt sei. Im September 2017 erteilte Amazon Video einen

Auftrag zur Serienproduktion von „Tong Wars“, einem Fernsehdrama unter

der Regie von Wong. Es konzentriert sich auf die Bandenkriege im San

Francisco des 19. Jahrhunderts, Amazon stellte die Serie jedoch später ein.

Erst 2023 kehrte Wong mit der Serienproduktion von „Blossoms

Shanghai“ auf die Bildfläche zurück. Sie erzählt die Geschichte eines

Selfmade-Millionärs im Shanghai der 1990er Jahre, der sich von einem jungen

Opportunisten mit schwieriger Vergangenheit zu den Höhen der goldenen Stadt

emporarbeitet.

Zu den wichtigsten Markenzeichen von Wongs Filmen

zählt sein Einsatz von Musik und Popsongs. Er legt großen Wert auf dieses

Element, ist es doch ein zentraler Bestandteil der „narrativen Maschinerie“,

die den Rhythmus des Schnitts bestimmen kann. Vor allem nutzt er die Musik, um

das Gefühl von Geschichte oder Ort zu verstärken. Laut dem Filmwissenschaftler Julian

Stringer erwies sich Musik als „entscheidend für die emotionale und

kognitive Anziehungskraft“ von Wongs Filmen.

Musikalische Wiederholungen werden oft eingesetzt, um

Unausgesprochenes oder Nicht-Ausdrückbares auszudrücken. Das Konzept der

Neuinterpretation wird in zwei von Wongs früheren Filmen besonders

deutlich. David Martinez behauptet, dass Musik der 40er und 50er Jahre

verwendet wird, um die 60er-Jahre in „Days of Being Wild“ wieder

aufleben zu lassen, und eine Filmmusik des Komponisten Frankie Chan,

„inspiriert von Ennio Morricones Spaghetti-Western-Musik“, wird für das

Martial-Arts-Epos „Ashes of Time“ verwendet. In „Chungking Express“

wird Musik eingesetzt, um Emotionen zu wecken und Atmosphäre zu schaffen, aber

auch als Identifikationsmerkmal für die Figur Faye (Faye Wong). Der

1960er-Jahre-Song „California Dreamin’“ von The Mamas and Papas läuft

während der gesamten zweiten Filmhälfte ununterbrochen und wird zu einem

Markenzeichen von Fayes Präsenz in einer Szene. Das Lied ermöglicht ihr nicht

nur, ihre räumlichen und zeitlichen Grenzen zu überschreiten und „repräsentiert

ihren Gemütszustand, sondern betont sie auch als ein Subjekt, das Musik als

Ausdrucks- und Kommunikationsmittel Worten vorzieht“. Insbesondere die

kantonesische Übersetzung westlicher Popsongs ist ein beliebter kultureller Weg

Wongs, wie die kantonesische Version von „Dreams“ von The Cranberries

in „Chungking Express“, Berlins „Take My Breath Away“ in „As

Tears Go By“ und die Neuorchestrierung von „Karmacoma“ von Massive

Attack in „Fallen Angels“ zeigen.

„Es ist diese Bereitschaft, Einflüsse zu übernehmen, neu zu formulieren und auf die Popkultur zu verweisen, die zu Wongs Status als postmoderner Autor beiträgt und seine Filme in ihrer Ausführung sowohl lokal als auch ,transnational‘ macht. Die rhythmische Präsenz in der Konstruktion der Aufnahmen und das Pastiche exzentrischer audiovisueller Reime und Zufälle spielen auch auf Wongs musikalisches Gespür an“, merkt Elizabeth Wright in ihrem Artikel über Wong Kar-Wai auf sensesofcinema.com an. „Wongs ,MTV-Ästhetik‘, die ein Gleichgewicht zwischen Ton und Bild findet, bewahrt eine Sentimentalität, die weder einem ,leeren‘ Spektakel erliegt, noch zulässt, dass sie einem postmodernen Ethos unterworfen wird.“

Filmographie:

1988: As Tears Go By (Wàngjiǎo kǎmén)

1990: Days of Being Wild (Āfēi Zhèngzhuàn)

1994: Chungking Express (Chóngqìng Sēnlín)

1994: Ashes of Time (Dōngxié Xīdú / Dung che

sai duk)

1995: Fallen Angels (Duòluò Tiānshǐ)

1997: Happy Together (Chūnguāng Zhà Xiè)

2000: In the Mood for Love (Huāyàng Niánhuá)

2004: 2046

2004: Eros (Episode „The Hand“)

2007: My Blueberry Nights

2008: Ashes of Time Redux

2013: The Grandmaster (Yī Dài Zōngshī)

2023-2024: Blossoms Shanghai (TV-Serie, 30 Folgen)

Playlist:

02. Frankie Chan & Roel A. Garcia - Sensuous Forest (Chungking Express) - 03:18

03. Frankie Chan & Roel A. Garcia - The Killer #2 (Fallen Angels) - 03:32

04. 陳洪 & 蔣文躍 - 繁花無憂 (Blossoms Shanghai) - 04:34

05. Frankie Chan & Roel A. Garcia - Love Theme (Ashes of Time Redux) - 04:38

06. Peer Raben - Slow Dance for Lover 2 (The Hand) - 03:09

07. Frankie Chan - 曾經上海 II (Blossoms Shanghai) - 03:21

08. Xavier Cugat - Perfidia (Days of Being Wild) - 02:56

09. Michael Galasso - Gun (In the Mood for Love) - 04:03

10. Frankie Chan & Roel A. Garcia - Day of Anger (Ashes of Time Redux) - 03:21

11. Peer Raben - Sisyphos at Work (2046) - 04:51

12. Shigeru Umebayashi - Long Journey (2046) - 04:01

13. Ennio Morricone - Deborah's Theme from Once Upon a Time in America (The Grandmaster) - 03:32

14. Ry Cooder - Ely Nevada (My Blueberry Nights) - 02:31

15. Gustavo Santaolalla - Pajaros (My Blueberry Nights) - 02:22

16. Frankie Chan & Roel A. Garcia - Rain, Tears, and Sweat (Chungking Express) - 05:08

17. Peer Raben - Good Times Bad Times (The Hand) - 04:41

18. Nathaniel Méchaly - Love Theme II (Blossoms Shanghai) - 03:32

19. Ry Cooder - Bus Ride (My Blueberry Nights) - 02:58

20. Frankie Chan & Roel A. Garcia - The Killer's Career (Ashes of Time Redux) - 04:06

21. Frankie Chan - 繁花之深圳 (Blossoms Shanghai) - 03:02

22. Shigeru Umebayashi - Love Theme II (The Grandmaster) - 03:54

23. Ry Cooder - Long Ride (My Blueberry Nights) - 03:13

24. Michael Galasso - Blue (In the Mood for Love) - 05:44

25. Frankie Chan & Roel A. Garcia - Night Snack (Chungking Express) - 05:10

26. Shigeru Umebayashi - Manchuria Express (The Grandmaster) - 03:18

27. Shigeru Umebayashi - Main Theme (2046) - 04:41

28. Frankie Chan - 黃河路落幕 (Blossoms Shanghai) - 03:50

29. Xavier Cugat - Jungle Drums (Days of Being Wild) - 02:30

30. Astor Piazzolla - Milonga for Three (Happy Together) - 05:59

%20%5BJet%20Tone%5D.jpg)

%20%5BUniversal%5D.jpg)